户外与室内火灾的发生环境、蔓延特性截然不同,这使得两类火灾报警设备在设计逻辑、功能侧重上存在显著差异。这些差别并非简单的场景适配,更是对不同火灾风险的应对。

环境适应性的差异为直观。户外火灾报警设备需直面风雨、高温、沙尘等极端条件,因此外壳防护等级普遍达到 IP65 以上,采用 304 不锈钢或防腐蚀合金材质,能抵御 - 40℃至 70℃的温度波动,部分森林区域设备还会加装防动物啃咬的金属网罩。而室内设备多采用 ABS 塑料外壳,防护等级为 IP30 即可,重点防范灰尘与轻微水滴,工作温度区间集中在 0℃至 50℃,更注重安装便捷性而非极端环境耐受。

探测原理的选择因场景而异。室内火灾初期多伴随大量烟雾,因此烟雾探测器成为主流,通过光学散射或离子感应技术捕捉烟雾颗粒,响应速度快且灵敏度高,适合办公室、住宅等封闭空间。户外环境开阔,烟雾易扩散,明火往往是火灾初期的主要特征,故户外设备多采用红外火焰探测器或紫外探测器,通过识别火焰特有的光谱信号触发报警,可有效避免风沙、雾气等干扰,尤其适用于草原、油库等露天场所。

安装设计与覆盖范围各有侧重。室内设备多安装在天花板或墙壁高处,利用烟雾上升特性实现探测,单台设备覆盖面积约 20-30 平方米,通过总线联网形成密集监测网络。户外设备则需考虑开阔地形的覆盖效率,常安装在 10-15 米高的杆塔或立柱上,探测半径可达 50-100 米,部分型号配备 360° 旋转探测头,减少监测盲区。为适应无市电场景,户外设备普遍支持太阳能供电与 4G 无线传输,避免复杂布线。

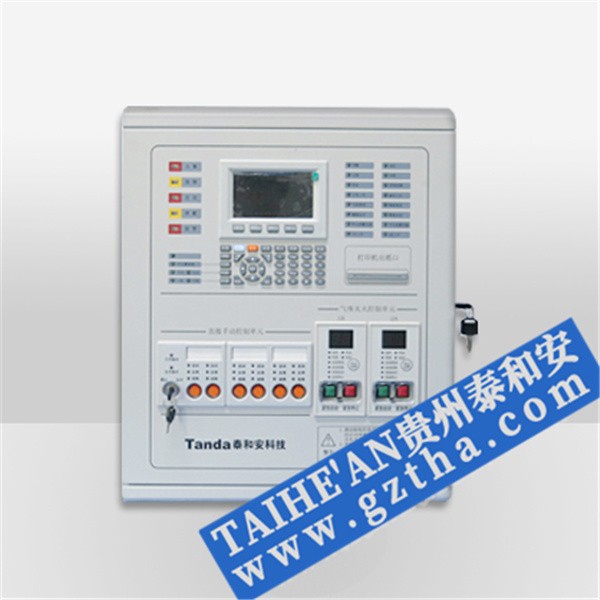

报警联动机制也存在差异。室内设备触发后,会联动声光报警器、应急照明和消防喷淋系统,同时向物业控制室发送信号,形成 “探测 - 报警 - 处置” 闭环。户外设备则更强调远程预警,报警信号直接推送至消防指挥中心与巡逻人员终端,部分林区设备还会联动无人机巡检,快速确认火情位置与范围,为大面积区域的早期扑救争取时间。

这些差别源于对火灾风险的深度理解 —— 室内重 “早发现”,户外重 “准识别”。两类设备虽设计不同,但共同构建起覆盖不同场景的火灾防控网,为生命与财产安全提供针对性保障。